Les CM2 ont travaillé sur les énergies avec Julien, un spécialiste des économies d’énergie et avec Yannick, “des petits débrouillards”. Nous allons vous proposer des petits jeux pour vous faire découvrir les énergies, alors, jouez bien et n’hésitez pas à agrandir les photos !

Jeu des chaines d’énergie

Remets chaque élément de la chaine à sa place, de la matière à son utilisation. Il y a 2 chaines avec 4 éléments chacune :

soleil / ballon d’eau chaude / conduit de chaleur (tuyaux) / chaudière à bois /

panneau solaire/ chauffage / robinet / bois

Clique sur la photo pour voir la réponse :  Mathéo T. Sacha R.

Mathéo T. Sacha R.

Jeu sur l’économie d’énergie

Trouve ce que le petit garçon pourrait faire pour économiser de l’énergie :

Réponse :

Réponse :

1 Il y a le robinet du lavabo qui coule.

2 Il laisse la machine à laver à 90° alors que le linge est lavé à 30° ou 40°.

3 Il laisse l’eau couler dans le bain alors qu’il en a assez car on voit qu’il y a de l’eau qui coule à l’extérieur de la baignoire.

Nathan, Sacha A.

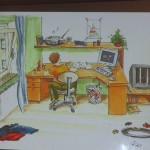

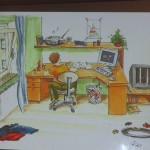

Quels sont les gestes économiques que pourrait faire ce petit jeune homme ??

Réponse : éteindre son ordinateur, ne pas laisser en veille sa télé, éteindre son radiateur ou fermer sa fenêtre parce qu’il a le radiateur allumé, mieux trier ses déchets car la peau de banane va au compost.

Réponse : éteindre son ordinateur, ne pas laisser en veille sa télé, éteindre son radiateur ou fermer sa fenêtre parce qu’il a le radiateur allumé, mieux trier ses déchets car la peau de banane va au compost.

Jeu sur les logos de l’énergie

Que signifie ce logo ???

Quelle est l’énergie représentée par ce logo ?

Réponse : Le 1er logo signifie “radioactif”. On le trouve dans les centrales nucléaires qui utilisent de l’uranium, un minerai radioactif qui provoque des cancers !

Le 2ème logo signifie l’énergie du vent puisqu’il représente une éolienne.

Dimitri et Mathéo N.

Le cache-cache avec les sources d’énergies

Nos recommandations pour utiliser l’énergie en polluant moins :

Les énergies, ça peut être pratique pour nous mais certaines sources sont polluantes pour la planète. Voici des exemples concernant les transports :

Si cela est possible, tu peux aller à l’école à pied ou en vélo au lieu d’y aller en voiture, tu économiseras de l’énergie.

Dans une famille, les parents ont 2 voitures, ils peuvent en vendre une et garder l’autre. Et si cela est possible, les gens pourraient faire du covoiturage pour les longues distances et prendre les transports en commun pour les courtes !

Pour que la planète soit moins polluée !

Le jeu : Où sont les sources d’énergie ?

Réponses : le robinet avec l’eau, le four et la gazinière avec le gaz, la lampe et la cafetière avec l’électricité.

Réponses : le robinet avec l’eau, le four et la gazinière avec le gaz, la lampe et la cafetière avec l’électricité.

Angèle et Mil

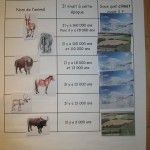

Jeu des époques

Quelle énergie était utilisée au paléolithique (a), néolithique (b), au moyen âge (c), aux temps modernes (d), époque contemporaine (e) ? Observe la photo pour t’aider…

1 bois, 2 vent , 3 charbon , 4 pile, 5 nourriture, 6 soleil , 7 pétrole, 8 gaz naturel, 9 animal, 10 eau ,11 uranium.

Réponse : a = 1 : Les hommes s’en servaient pour se réchauffer.

Réponse : a = 1 : Les hommes s’en servaient pour se réchauffer.

5 : C’est notre source d’ énergie.

6 : Pour sécher leurs vêtements.

b = 2 : Pour les moulins à vent qui fabriquaient la farine.

9 : Pour tirer leurs charrettes.

10 : Pour les moulins à eau

c = II n’y avait rien, petit piège !

d = 3 : Pour les machines à vapeur.

e = 4 : On a commencé à les utiliser pour les appareils électriques.

7 : On l’a utilisé pour le carburant des voitures.

8 : On a commencé à l’ utiliser pour les chaudières, pour se chauffer et pour cuisiner, dans les gazinières.

11 : On a commencé à l’utiliser dans les centrales nucléaires pour fabriquer de l’électricité.

Zaklina ,Zoé

Zaklina ,Zoé

Jeu des expériences

Nous avons enroulé des thermomètres dans des papiers de couleur différente et nous les avons laissés se réchauffer à la lumière de la lampe.

1- A votre avis, quelle est la couleur qui absorbe le plus de lumière, quel est le thermomètre qui se réchauffe plus vite ?

a bleu b rouge c noir

2- En France, si tout le monde devait s’alimenter d’énergie solaire, où devriez-vous aller vivre ?

2- En France, si tout le monde devait s’alimenter d’énergie solaire, où devriez-vous aller vivre ?

a nord b sud c est d ouest

Réponse :

Réponse :

question 1: C noir. Car les couleurs foncées attirent plus la lumière que les couleurs claires.

question 2 : B sud. Car au sud, c’est le climat méditerranéen donc il y a plus de soleil pour alimenter des panneaux solaires.

Amandine et May-Lyn